« 2005年06月 | メイン | 2005年08月 »

Windows Vista

次期 Windows 正式名称 は Windows Vista

http://www.microsoft.com/windowsvista/default.mspx

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0507/22/news099.html

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050723-00000000-rbb-sci

だそうです。Longhorn というコードネームで呼ばれていたものです。一瞬間、T2 の「Hasta la vista, baby」というのを思い出して、なっちの「地獄で会おうぜ」を思い出しました。「マイクロフトもやるな~」と思ったんですが、これは意訳なんですね。一瞬間の後、google 先生に聞いてみたんですがこうゆうことなようです。

http://www.kanasol.jp/i-ta.html より引用。

そもそも「アスタラビスタ」は、「また会う日まで」という意味のスペイン語(“Hasta la vista.”)。全編英語の映画の中で、なぜかこのセリフだけがスペイン語のまま使われている。映画会社の、アクション・ムービーを好む若いヒスパニック系男性狙ったマーケティング戦略だった、と囁かれる。このセリフは日本の吹き替え版でも訳されることはなく、その結果、「アスタラビスタ」は「コモエスタ」(『コモエスタ赤坂』、歌:ロス・インディオス)と並んで「どういう意味だか正確にはわからないけどなんやらスペイン語らしい」と広く認知されるフレーズとなった。ちなみにこの決めゼリフ、日本で発売されているビデオ版の字幕は「地獄で会おうぜ、ベイビー」。なかなか凄みがあって、雰囲気は抜群。もし、うっかり「また会う日まで、ベイベー」なんて直訳していたら、「ハイ、2番はみんなハミングで!」なんてキャンプファイアーの前に陣取ってギターを鳴らすフォークお兄さんみたいになったかもしれないからね。あぁこれは『今日の日はさようなら』(歌:森山良子)だったか。

また、ITmedia の記事では以下の様に説明されています。

Vistaは、英語の「view」に当たるイタリア語が語源。美しい景色やパノラマ的眺望、両側に並木などがある細長い景色を意味し、転じて「未来への展望」といった意味もある。

さて、Windows Vista の発売は 2006 年だそうです。最近、ノート PC を買おうか迷っていたんですが早めに買った方がいいのかも…。もしくは Vista 搭載機が出だした頃に XP 搭載機の投売りを狙うのも一つかもしれません。

2005年07月21日

Electric Light Orchestra

久々 CD を買いました。 ケツメイシ の さくら 以来かな。アマゾンは こちら 。SonyMusicShopは こちら 。

まぁやっぱ Twilight のみが目的だったんですが、Xanadu とかも入ってるし。オリビア・ニュートン・ジョン とどっちがオリジナルでどっちがカバーなんでしょう。洋楽久々だなぁ…と、思いつつもすぐ mp3 にして CD では聞かなくなるんですよね。

私の使っているポータブルプレイヤーは iRiver の iHP-120 です。今は H120 と改名もされて販売も終了しています。ヘッドホンは HP-FX55 を使っています。インナーイヤーヘッドホンは一度使うと 3000 円でも買ってしまいますね。音漏れが少なく外部の音が聞こえない点、また低音が心地よいのが最大のメリットです。

これに引き換え イヤーパッド 型は音漏れが酷い、低音が聞こえない、高温がカシャカシャする等々、3 種類くらい試したことがありましたがことごとく気に入ったものはありませんでした。

2005年07月20日

2005.07.20

マイクロソフト、グーグルを提訴--主要研究者の引き抜きをめぐって

http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000047715,20085532,00.htm

隆盛期の Netscape の時代から現在を想像できないように、それは Google にしても Microsoft にしてもそうなのかもしれません。Google はクライアント勝負をしているわけではないので Netscape の例よりもデータベース会社を引き合いに出した方がいいのかもしれませんが。

ARB_texture_non_power_of_two

ふと気が付いたんですが、ATI のカードって未だに ARB_texture_non_power_of_two をサポートしてないですね…。私は Radeon9500 を使っているのですが、CATALYST 5.7 でもダメです。Delphi3D でも 確認できません。うーん、ちょっとしたトラップだ。。

Mersenne Twister (2)

分解性能の問題と言いましたが、理由はこうです。c 言語の rand の上限値は stdlib.h で定義されており、一般的な環境では RAND_MAX が 0x7fff です。疑似乱数の取りうる範囲は [0, 32767] であり、原点付近 1/70 の範囲では 32,768/70 で約 468 段階の分解性能しかありません。Mersenne Twister の実装では RAND_MAX に相当する値は 0xffffffff であり、原点付近 1/70 の範囲では 4,294,967,295/70 なので約 61,356,675 段階の分解性能があることになります。

これは単なる一例ですが、では rand の RAND_MAX の値が 0xffffffff の実装をしたら?とか、その際の生成コスト(処理時間)は?とか、生成された疑似乱数の正規分布はどうなの?とか、じゃあ周期は?などの諸々の問題に応えたのが Mersenne Twister です(厳密に検討してみるとわかるのだと思います。ここではウケウリ)。もちろん今あげたのはパッと思いついたものだけであり、疑似乱数に必要な全ての条件ではありません。

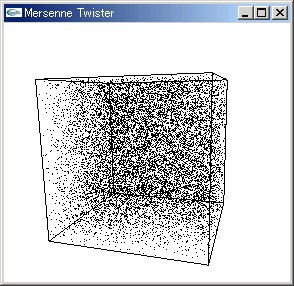

ところで Mersenne Twister の良さを示すサンプルとして、このプロット画像は非常に分かりやすいですね。rand の問題点と、Mersenne Twister によってそれがどのように改善されたのかがひと目でわかります。この辺の技術は広告の技術とも言えます(これはビデオの方でも言及されています)。

2005年07月19日

Mersenne Twister

Mersenne Twister (メルセンヌツイスター)のテストプログラムを書いてみました。テストといってもドキュメントで示されているパターンを表示する程度のものです。

|

|

| c 言語の rand によるプロット | Mersenne Twister によるプロット |

と、確かにパターンが表示されるのが確認できました。しかし このドキュメント で示されるように、このプロットは [0, 1/70] の区間をプロットしています。即ち、[0, 0.01428] くらいの区間をプロットしていることになります(開閉区間は厳密ではありません)。

これを読んでから思ったのですが、これってランダム性能というか分解性能の問題のような気がしました。最初はこの原点付近 1/70 を知らずに組んでしまったので、しっかりランダムな感じにプロットがされてしまいました。

講義のビデオを見ればわかりますが疑似乱数にはいろいろな性格があり Mersenne Twister は(現時点のコンピュータアーキテクチャ上では)よい疑似乱数生成器であるのだそうです。この辺に関するいろんな言及はビデオで説明されています。詳しくは論文を読むのがいいでしょう。

参考までにこのプログラムはこれです(要glut)。乱数生成に非常に時間がかかるので、一度計算して作った乱数のファイルを読むようにしてあります。rand_mt.bat を実行するとファイルを読んでプロットを行います。初期状態は rand によるプロットで、m キーを押すと Mersenne Twister によるプロットになります。rand に戻すには r です。

(2006.05.12 追記)

glut のリンクが切れていました。リニューアルのときに変わったのかな?

- GLUT Specification

http://www.opengl.org//documentation/specs/glut/index.html - Nate Robins - OpenGL - GLUT for Win32

http://www.xmission.com/~nate/glut.html

2005年07月18日

講義

web を使った講義映像の配信があります。

自律分散協調論・第6回 P2PとSkype

間違いだらけの疑似乱数選び

最初に発見したのは「自律分散協調論・第6回 P2PとSkype」の方で、これは P2P について調べていたとき。次はメルセンヌツイスターに関して調べていたときです(いま気が付きましたがこれらはどちらも wide の管轄のようですね)。こういった試みは非常に有効な Internet の使い方だと思います。放送大学よりも熱心に見てしまいます。

こういった講義を見ると、酒を飲むのと同じような「酔い」の感覚を感じることができます。これは私がいっこうに学生気分が抜けていないということの裏づけなのか、生涯を通しての学生気質なのかといった根源的な病巣を孕んでいる種の問題のような気がします。

しかし、新しい知識に触れるほどの悦楽とはそうそうにありませんね。タチコマ曰く「興味深~~い」です:-)