« 2006年02月 | メイン | 2006年04月 »

2006年03月20日

2006年03月19日

2006年03月16日

JPCERT/CC にも P2P 情報

ついにというかやっとというか、JPCERT/CC にも最近の Winny による情報漏洩に関する技術メモが掲載されました。

- JPCERT Coordination Center

http://www.jpcert.or.jp/ - 技術メモ - P2P ファイル共有ソフトウェアによる情報漏えい等の脅威について

http://www.jpcert.or.jp/ed/2006/ed060001.txt

この問題は意外と国家的な問題に発展しそうですね。国としてはもう対策室の設置や影響範囲の規模の試算を開始していたりして。

2006年03月15日

2006.03.15

Google 関連

「ソースコードを見せて,と創業者のラリーとサーゲイは言うんです」---Google アンジェラ・リー氏:ITpro

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20060314/232488/

人力検索はてな - Googleにどうやったら入社できるでしょうか。...

http://q.hatena.ne.jp/1142255189

PS3 関連

SCEJ、15日に「PS Business Briefing」を開催。プレイステーション 3について何らかの発表がある可能性

http://www.watch.impress.co.jp/game/docs/20060314/scej.htm

PS3:発売を11月初旬に延期 次世代DVD規格遅れで-今日の話題:MSN毎日インタラクティブ

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060315k0000m020147000c.html

Winny 関連

官房長官、「ウィニー」使わないよう国民に呼び掛けセキュリティー-ウィニー問題:IT-PLUS

http://it.nikkei.co.jp/security/special/winny.aspx?i=2006031502560cw

ちょっと忙しくてメモ程度です。

麻生久美子さん

SALA の CF が新しくなってからずっと気にはなっていたのですが、やっと調べるためのもう 1 つの動機ができました。やはり私は要因が 2 つ重ならないなければ動かない性格ですね。自分を再認識です。

勿論、もう 1 つの要因とは時効警察です。時効警察自身はあまり期待していたドラマではなかったのですが、放送時間が金曜日の 23:15 からであり、この時間は大抵報道 STATION をみたままのチャンネルになっています。そのため第 3 話目くらいから流し観をはじめたのですが、完全一話完結型のドラマで作り自体も軽快であり、意外とこのクールのドラマでは高ランクのドラマになりました。(先々週に葉月里緒奈さんが出演したときにはそれでちょっとエントリを書こうかとも思っていました。と、それはおいておいて、)そこに三日月クン役で出演しているのが麻生久美子さんです。

- SALA

http://www.sala-sala.jp/ - 時効警察

http://www.tv-asahi.co.jp/jikou/index.html - K/A Online - 麻生久美子 公認ページ -

http://www.kaonline.jp/ja/

こちらで確認をすると、SALA の CF には 2004,7 からの出演だそうで、1 年半前から出演していたことになります。1 年半も調べもしない自分も自分だ、、と思います。

初見では、年齢的には高校生くらいだろうな、と思っていたのですがプロフィールをみてびっくり。1978 年生まれですので、今年で 28 歳です。誰かと勘違いしているくらい違いますよ。う~む。一番最初の SALA の CF は、麻生さんの指から血が流れており、それを舐めるのを白人の男の子が見て心を奪われてしまう映像だったと思います。カネボウがスポンサーになっていたドラマの録画が残っていれば、まだ DVD から発掘できるかもしれません。ちょっと探してみたいと思います。

・・・こんなときにドラマや CF の大規模ストレージがあると便利だな、と思います。今は Google が web の index 化と部分的なストレージの役割を担っていますが、映像に関しても今後同じメソッドでサービスが一般化するのかな、と思います。Google Video は意外と尖兵なんでしょうね。Google Video Blog のような感じで CF に関する Blog 作りが楽になるといいですね。権利関係などで問題は山積なのでしょうけれども。

2006年03月14日

2006年03月13日

まだマテリアルいじってたり

結局一週間何も進んでいなかった mqo 表示ツールです。いい加減名前もなんとかしなければいけません。。

mqo + mikoto なデータには 無料素材(3D、PHP、壁紙) や -メタセコ&ミコト_Tips- を使わせてもらってます。ここで表示しているのは Mira Studio さんのデータです。

今日何も作らないと本当に何も進まなかったので、とりあえずマテリアル付けだけしました。何も考えずに設定しただけですが、mikoto がそうゆうフォーマットだからなのか、ブレンド用にソートもせずにそれなりの表示になっています。すばらしい。

次回こそは頂点法線の計算とテクスチャです。基本的なとこは早めにさっさと済ませてしまうべきですね(あ、今気がつきましたが、Left の表示が間違っているみたい…)。

2006年03月12日

ウェブ進化論

ISBN:4480062858

買ったのは 2 週間ほど前だったのですが「坂の上の雲」を読んでたこともあり、棚に置き去りにしてありました。しかし今日の「サンデープロジェクト」でこの本が紹介されたこともあり「いい加減読んでしまわないといけないな」と思い立ち、読みはじめました。読了するまでに 3 時間半ほどかかってしまいましたが、意外とすんなり読めたと思います。

これは著者の梅田さんの文章を「CNET Japan Blog - 梅田望夫・英語で読むITトレンド」や「My Life Between Silicon Valley and Japan」で慣れていたためだろうと思います。しかしこれらの前提知識がない人が読むと、意外とチンプンカンプンなんじゃないかな、と思います。これは前提知識の量にもよりますね。

どこで読んだか忘れてしまいましたが、この「ウェブ進化論」で書かれている内容は全てオンラインで読むことができます(本文をそのまま読める、という意味ではなく、梅田さんの考え方を彼の Blog から読み取ることができる、という意味)。しかし日本の権威に対してそれを説明するにはオフラインで──活字になってるメディアでないと駄目であり、そのためもあってこれは出版される必要があった書籍である、という内容のものです。意外とこの評は的を射ており、本として出版されたことを契機に「サンデープロジェクト」においても『インターネットの「こちら側」と「あちら側」』という、随分前から梅田さんがいってきた内容が田原さんの口をとおして語られることにもなりました。未だに日本においては書籍は立派な権威であり続けています。

しかしこの本を読んではじめて気付かされたことも多く、やはり本というメディアは重要であると思います。Blog を読むということは、勿論 Blog オーナーによって編集されたエントリを読むということですが、本になるということは専門の編集者の意見も反映されているわけです。日々更新される Blog は意外と「読み飛ばし」が発生することもあり、記事に前後の関連性が無い読みきりものにおいては意図的に読み飛ばしたのか偶然読むことができなかったのかにかかわらず、ずっと読まないでいてしまう状態も発生します。本という fixed な状態になってもらえると、「最初から最後まで」という固まった状態が維持されているため安心して読むことができます。そこには編集という作業が強く働いているわけですが、この編集という仕事は web 的にいうと Google などの検索エンジンをとおす、という意味にかさなります。

さて、それはおいておくとして、この本ではじめて気づかされたことに関して。Google が「ベスト・アンド・ブライテスト」主義の技術者集団であることは CNET での Blog を読んでいるときに認識していた Google 像ですが、この本でおもしろかったのが、ロングテール部への注目とそれを実現する技術に関してです。簡単にまとめると、

ネット世界とリアル世界のコスト構造の違いが、ロングテールに関する正反対の常識を生み出している(p111)という部分になります。これは序章でも語られており、

放っておけば消えて失われていってしまうはずの価値、つまりわずかな金やわずかな時間の断片といった無に近いものを、無限大に限りなく近い対象から、ゼロに限りなく近いコストで集積できたら何が起こるのか。ここに、インターネットの可能性の本質がある。(p20)と同じことをいっています。Google はそれを実現するための技術を有しており、それは人間が行うわけではなくプログラムが行います。勿論その成果は Google では広告収入にあたるでしょうし、Amazon ではネット通販の利益にあたります。

おもしろいもので、こういった考え方は日本ではマンガやアニメにおいて顕著にみることができます。それはドラゴンボールの元気玉であったり、攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG のクゼの軍資金調達方法であったりなどです。両方とも実現するためには傑出した技術が必要というあたりは、仮想・現実の世界それぞれにおいて共通しています。

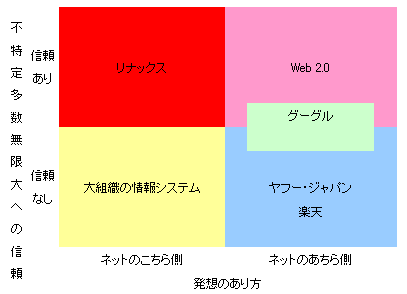

さてもう一点、この本で 2 箇所しかない図の 2 個目に関してです。

Fig.1 ウェブ進化の方向

この「不特定多数無限大への信頼」の「信頼あり」と「信頼なし」というカテゴライズは、この図が現れる以前に全編において語られていますが、ここで思ったのが暗号の話です。

暗号技術入門に以下の文があります。

暗号アルゴリズムを秘密にしてセキュリティを保とうとする行為は、一般に隠すことによるセキュリティ(security by obscurity) と呼ばれ、危険で、かつ愚かなこととみなされています。(p16)勿論これは「情報を隠すことによる市場内での優位さ」を対象にしたい部分ですが、公開されている Google の技術 (この本では API と言われている部分) と、公開されていない Google の技術 (Google を Google たらしめている OS やデータベースに関する部分)の線引きが重要であると思います。

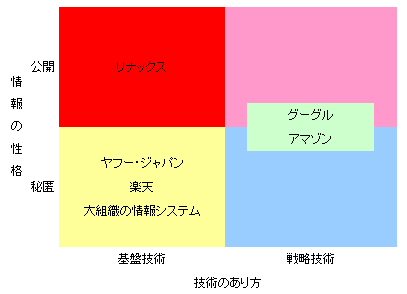

企業が利益を生む仕組みを全て公開することはありえませんが(特許ビジネスはまた別方向として)、情報を含めて図をちょっといじると以下の様になるかな、と思います。

Fig.2 ちょっといじったもの

ここでの基盤技術と戦略技術というのは、梅田さんの以下のエントリの概念です。

- [コラム] 「ライブドアの技術の話」と「技術指向の経営」について

http://d.hatena.ne.jp/umedamochio/20060127

戦略技術というキーワードは残念ながらこのエントリ以降使われていませんが、これからも注目していきたい部分です。

なんというか、考えながら書いていますが、どうも考えが発散方向に進んでしまって結論がでませんね。。